■カテゴリ「真面目?な問題」の記事一覧

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

なんとなく別館の宣伝。

↑コレ、別館アルヨ。画像クリックで飛べるアルヨ。

別館は確か…

ここを開いてから1ヶ月後くらいに作ったんだっけかな?

もともと、ここでパズルを紹介していたんだけど、

ここだと整理しにくくて大変だから作ったんだっけかな。

今は音楽館とパズル館に分かれて営業中です。

実はパズル館のほうは最近更新が滞ってたり…

不定期更新です。

一方の音楽館はほぼ毎週、日・水・金に更新してます。

扱ってるジャンルは、大きく

JAZZ(スタンダードジャズ・モダンジャズ・スウィング・ボサノバ等色々)

FUSION

CLASSIC(古いのから新しいのまで。オペラとかもたまには入りますw)

あとは映画音楽だとか、癒し音楽だとか、POP・ROCKが若干です。

まあ、気が向いたら入ってみてください。

クラシックなんかは長い曲もあるので作業中のBGMにいいかもよ?

以上です。

では、今日は久しぶりに問題を。

与えられた数少ない条件から答えを導き出してください。

【問題】

ある部屋に机が1つ置いてあって、部屋には附高生が5人います。

そして、その机の上にバスケットが1つおいてあり、

そのなかに辛夷ストラップが5つ入っています。

それから、附高生は1人ずつ辛夷ストラップを1つずつとっていきました。

しかし、5人がストラップを取り終わったときに、バスケットの中にはまだ、

ストラップが1つ残っていました。

それはいったい何故でしょう?

ただし、ストラップは最初から最後まで数に変化はなかったとし、

ストラップをとっていなかったり、2つ以上とった生徒はいないものとします。

質問は何回でもどうぞ。

それではまた明日。

↑コレ、別館アルヨ。画像クリックで飛べるアルヨ。

別館は確か…

ここを開いてから1ヶ月後くらいに作ったんだっけかな?

もともと、ここでパズルを紹介していたんだけど、

ここだと整理しにくくて大変だから作ったんだっけかな。

今は音楽館とパズル館に分かれて営業中です。

実はパズル館のほうは最近更新が滞ってたり…

不定期更新です。

一方の音楽館はほぼ毎週、日・水・金に更新してます。

扱ってるジャンルは、大きく

JAZZ(スタンダードジャズ・モダンジャズ・スウィング・ボサノバ等色々)

FUSION

CLASSIC(古いのから新しいのまで。オペラとかもたまには入りますw)

あとは映画音楽だとか、癒し音楽だとか、POP・ROCKが若干です。

まあ、気が向いたら入ってみてください。

クラシックなんかは長い曲もあるので作業中のBGMにいいかもよ?

以上です。

では、今日は久しぶりに問題を。

与えられた数少ない条件から答えを導き出してください。

【問題】

ある部屋に机が1つ置いてあって、部屋には附高生が5人います。

そして、その机の上にバスケットが1つおいてあり、

そのなかに辛夷ストラップが5つ入っています。

それから、附高生は1人ずつ辛夷ストラップを1つずつとっていきました。

しかし、5人がストラップを取り終わったときに、バスケットの中にはまだ、

ストラップが1つ残っていました。

それはいったい何故でしょう?

ただし、ストラップは最初から最後まで数に変化はなかったとし、

ストラップをとっていなかったり、2つ以上とった生徒はいないものとします。

質問は何回でもどうぞ。

それではまた明日。

PR

本日、山でございます。

今日は写真とかも載せられないので、

かつて僕がはまって、作っていた二択問題があります。

そのなかから10問どうぞ。

答えはドラックしてみてくださいね。

問1:実在したのは?

A:フルート博士

B:サックス博士

正解:B

問2:国連の国旗に描かれているのは?

A:ライ麦

B:小麦

正解:B

問3:日銀を作ったのは?

A:松方正義(まつかたまさよし)

B:前島密(まえじまひそか)

正解:A

問4:関が原の戦いに参戦したのは?

A:宮本武蔵

B:佐々木小次郎

正解:A

問5:電池を作ったのは?

A:ボルタ

B:アンペール

正解:A

問6:先に生まれたのは?

A:アンデルセン

B:イソップ

正解:B

問7:島の数が多いのは?

A:長崎県

B:東京都

正解:A

問8:世界遺産は?

A:出雲大社

B:春日大社

正解:B

問9:畳の原料は?

A:藺草(いぐさ)

B:三又(みつまた)

正解:A

問10:卵を産むのは?

A:アリクイ

B:ハリモグラ

正解:B

さて、何問正解できたでしょうか?

なかなかきわどいところの問題だったと思いますが。。

では、今日はこの辺で。

また明日。

今日は写真とかも載せられないので、

かつて僕がはまって、作っていた二択問題があります。

そのなかから10問どうぞ。

答えはドラックしてみてくださいね。

問1:実在したのは?

A:フルート博士

B:サックス博士

正解:B

問2:国連の国旗に描かれているのは?

A:ライ麦

B:小麦

正解:B

問3:日銀を作ったのは?

A:松方正義(まつかたまさよし)

B:前島密(まえじまひそか)

正解:A

問4:関が原の戦いに参戦したのは?

A:宮本武蔵

B:佐々木小次郎

正解:A

問5:電池を作ったのは?

A:ボルタ

B:アンペール

正解:A

問6:先に生まれたのは?

A:アンデルセン

B:イソップ

正解:B

問7:島の数が多いのは?

A:長崎県

B:東京都

正解:A

問8:世界遺産は?

A:出雲大社

B:春日大社

正解:B

問9:畳の原料は?

A:藺草(いぐさ)

B:三又(みつまた)

正解:A

問10:卵を産むのは?

A:アリクイ

B:ハリモグラ

正解:B

さて、何問正解できたでしょうか?

なかなかきわどいところの問題だったと思いますが。。

では、今日はこの辺で。

また明日。

さて、本日、

新型インフルエンザの国内感染が正式に確認されました。

舛添くんが言っていたのだから間違いない。

で、これが何をもたらすのかといいますと、

学芸大学系列の学校の休校であります。

まだ、正式にその報告が出ていないのでわかりませんが、

もしかしたら、中間までの日数が増えるかも…

わーい。

とりあえず、

「国内感染⇒休校」

の十分条件はできたわけです。

しかし、

「毒性が弱い」

ということも考慮すると…

さて、どうなるんでしょうね。

確率は五分五分と言ったところです。

まあ、この話はおいといて、

今日は、昨日よりはずっと簡単だけど、

なかなか面白い問題を一問。

あ、こんなところに柱がっ!!!

あ、こんなところに柱がっ!!!

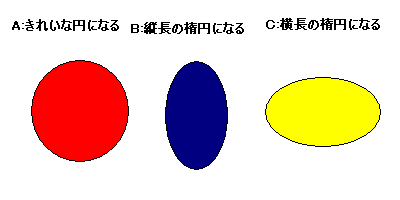

【問題】

この柱の曲面にコンパスで円を描いたら果たしてどんな形になるのでしょう??

答えはまた明日。

では。

新型インフルエンザの国内感染が正式に確認されました。

舛添くんが言っていたのだから間違いない。

で、これが何をもたらすのかといいますと、

学芸大学系列の学校の休校であります。

まだ、正式にその報告が出ていないのでわかりませんが、

もしかしたら、中間までの日数が増えるかも…

わーい。

とりあえず、

「国内感染⇒休校」

の十分条件はできたわけです。

しかし、

「毒性が弱い」

ということも考慮すると…

さて、どうなるんでしょうね。

確率は五分五分と言ったところです。

まあ、この話はおいといて、

今日は、昨日よりはずっと簡単だけど、

なかなか面白い問題を一問。

【問題】

この柱の曲面にコンパスで円を描いたら果たしてどんな形になるのでしょう??

答えはまた明日。

では。

今日は数学ができる人がうらやましかった一件が。

数学の授業後、小金井から来たN君が、突然

(その授業で円を扱ったので。)

「三日月の弧を求める式ってどうなんだろう??」

といったのがきっかけでした。

「弧」というのは、

内側の方のカーブのことであります。

とにかく、N君の言葉を聴きつけた瞬間、

クラスの人が黒板の前に集結。

いきなりどうすればいいのか考え始めちゃいました。

で、づうがくが苦手な僕はとう言うと、

ある人が

「満月に円を重ねたから…」

といったところを、

「そういう現象は月食のときだけだから、

三日月は違うよ。」

と、地学的にしか突っ込めませんでした。

…orz

なかには、

「三角定数が…」

などといった、呪文をつぶやいている人も。

くそう、数学ができるってかっこいいな…

ちなみに、みなさんはこの問題、どう思います??

数学が得意な方、どうでしょうか??

僕にはさっぱりです。

分かったらすごいぞー。

答えは僕では出そうにないので、自分で出してみてください。

頭の体操になるかもよ!?

さて、明日はゆっくり休みますか。

ではまた明日。

数学の授業後、小金井から来たN君が、突然

(その授業で円を扱ったので。)

「三日月の弧を求める式ってどうなんだろう??」

といったのがきっかけでした。

「弧」というのは、

内側の方のカーブのことであります。

とにかく、N君の言葉を聴きつけた瞬間、

クラスの人が黒板の前に集結。

いきなりどうすればいいのか考え始めちゃいました。

で、づうがくが苦手な僕はとう言うと、

ある人が

「満月に円を重ねたから…」

といったところを、

「そういう現象は月食のときだけだから、

三日月は違うよ。」

と、地学的にしか突っ込めませんでした。

…orz

なかには、

「三角定数が…」

などといった、呪文をつぶやいている人も。

くそう、数学ができるってかっこいいな…

ちなみに、みなさんはこの問題、どう思います??

数学が得意な方、どうでしょうか??

僕にはさっぱりです。

分かったらすごいぞー。

答えは僕では出そうにないので、自分で出してみてください。

頭の体操になるかもよ!?

さて、明日はゆっくり休みますか。

ではまた明日。